広告心理学とは、広告が消費者に与える心理的・行動的影響をまとめた心理学です。

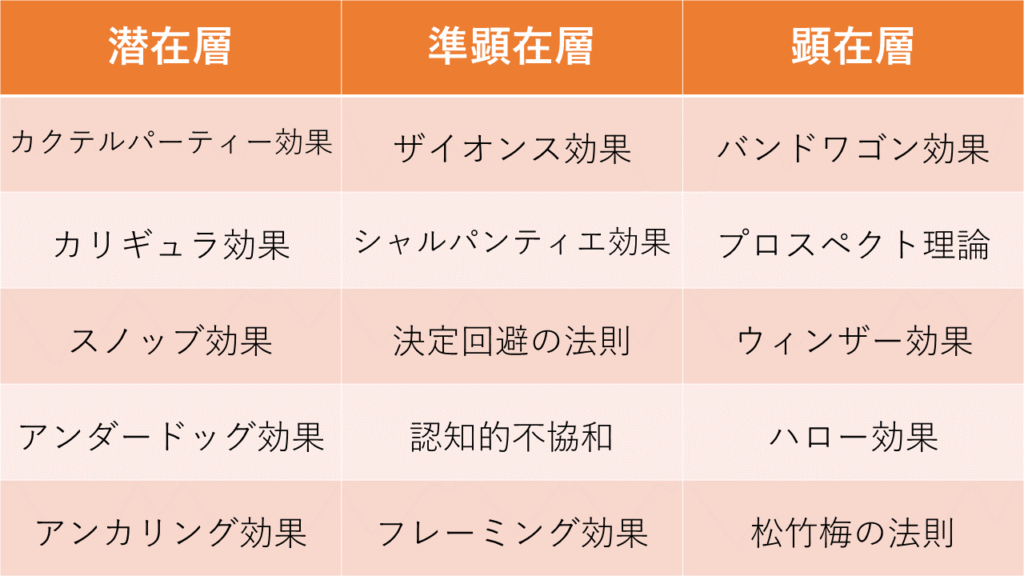

本記事では、数ある広告心理学のテクニックの中でも、特に効果の高い15の手法を厳選し、潜在層・準顕在層・顕在層別に解説します。

それぞれの「心理効果」と「活用事例」を紹介しますので、ぜひ広告・マーケティング戦略の参考にしてください。

ターゲットを理解することが重要

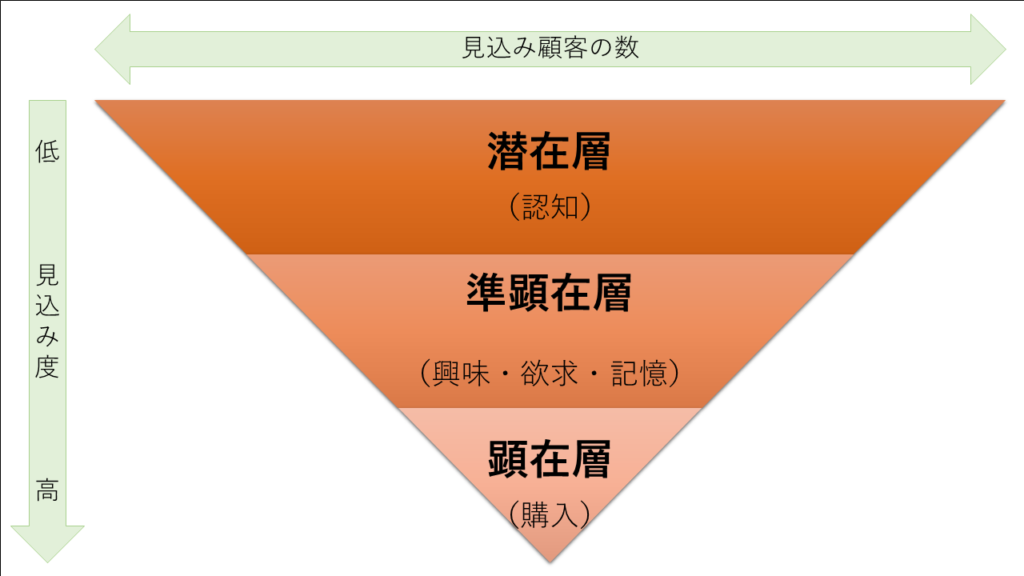

広告心理学を効果的に活用するためには、まずターゲット層の理解が欠かせません。

顧客層は大きく「潜在層」「準顕在層」「顕在層」の3つに分けられ、AIDMAの法則とも対応しています。

- 潜在層(まだまだ客):購買意欲が低く、認知段階(AIDMAのA)

- 準顕在層(そのうち客/お悩み客):興味・欲求・記憶段階(AIDMAのI・D・M)

- 顕在層(今すぐ客):購買意欲が高く、行動段階(AIDMAのA)

潜在層に効果抜群の広告心理学5選

購買意欲が低い潜在層に有効な心理学テクニックは以下の5つです。

- カクテルパーティー効果:関心ある情報に注意が向く。

例:「新入社員必見」「BtoB企業限定」などのキャッチコピー。 - カリギュラ効果:禁止されると逆に気になる。

例:「絶対に見ないで!」という動画広告。 - スノッブ効果:希少性・限定性に価値を感じる。

例:「150周年限定モデル」「先着1,000名様」キャンペーン。 - アンダードッグ効果:弱者や不利な状況を応援したくなる心理。

例:「倒産の危機です、応援してください」など。 - アンカリング効果:先に提示された数値で判断が左右される。

例:「定価5万円→特別価格3万円」表記。

準顕在層に効果抜群の広告心理学5選

- ザイオンス効果:接触回数が多いほど好感度が上がる。

例:繰り返し表示されるテレビCMやバナー広告。 - シャルパンティエ効果:大きく見えるほうが軽く感じる錯覚。

例:「レタス3個分の食物繊維」など。 - 決定回避の法則(ジャムの法則):選択肢が多いと選べない。

例:「当店おすすめ3選」に絞った提案。 - 認知的不協和:矛盾を正当化したくなる心理。

例:「たくさん食べてもOK」のようなコピー。 - フレーミング効果:表現の仕方で印象が変わる。

例:「合格率70%」vs「不合格率30%」。

顕在層に効果抜群の広告心理学5選

- バンドワゴン効果:多くの人が選んでいると安心感が高まる。

例:「当店人気No.1」「予約半年待ち」。 - プロスペクト理論:損失回避のほうが強い動機になる。

例:「今逃すと損」「全額返金保証」。 - ウィンザー効果:第三者の意見は信頼性が高い。

例:お客様の声やレビュー掲載。 - ハロー効果:有名人の好感度が商品に波及。

例:人気女優が出演する化粧品CM。 - 松竹梅の法則(ゴルディロックス効果):3つの選択肢のうち真ん中が選ばれやすい。

例:3価格帯のプラン設定で「竹」が売れる。

まとめ

広告心理学を活用することで、消費者心理に寄り添った広告設計が可能になります。

ターゲットの段階(潜在層・準顕在層・顕在層)に応じて心理的アプローチを使い分ければ、広告効果や成約率の大幅な向上が期待できます。