生成AI(ジェネレーティブAI)とは、人間が入力したプロンプト(命令文やデータ)をもとに、文章・画像・音楽・音声・動画などを自動生成する人工知能です。代表例には、文章生成AI「ChatGPT」や画像生成AI「Stable Diffusion」があり、いまや企業の業務やマーケティングにも広がりを見せています。

本記事では、企業が生成AIを活用するにあたって知っておくべきメリット・デメリット・活用例・著作権リスクについてわかりやすく解説します。

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?

生成AIとは、人間が入力したプロンプトをもとにコンテンツを自動生成するAIのことです。英語では「Generative AI」と表記され、日本語では「生成系人工知能」とも呼ばれます。

従来のAIは「識別系AI(Discriminative AI)」として、文字認識・画像認識・音声認識といった分類や判別を得意としてきました。一方、生成AIは文章や画像など新しいアウトプットを自ら生み出す点が大きな特徴です。

- ChatGPT:OpenAIが開発した対話型の文章生成AI。質問に答えたり、記事やコードを生成できる。

- Stable Diffusion:テキスト入力から高品質な画像を生成できるAI。デザイン・広告分野で活用が進む。

生成AIのビジネス活用メリット

- 業務効率化:記事作成・画像選定・動画編集などを自動化し、生産性を向上。

- アイデア創出:広告コピーやデザインのたたき台を即時に生成し、企画スピードを加速。

- 技術革新(イノベーション):新しい商材開発やサービス改善の可能性を広げ、競合との差別化を実現。

特に労働力不足が課題となる日本では、人材補完ツールとしても期待されています。

生成AIのデメリットとリスク

- 情報漏洩の危険性:プロンプトに社外秘情報を入力すると、外部に流出する可能性がある。

- 生成物の品質が不安定:誤情報やフェイクコンテンツを含むことがあり、必ず人間によるチェックが必要。

- 責任の所在が不明確:AIが出力した内容に法的トラブルが発生した際、最終的な責任は利用者や企業が負う。

特に著作権や個人情報の扱いはセンシティブであり、利用規約や社内ルールの整備が欠かせません。

企業での生成AI活用例

- 記事作成業務:商品説明文・定型記事の下書きをAIに任せ、編集者が仕上げ。

- Web制作:画像生成AIでバナーや背景素材を作成し、制作工数を削減。

- マーケティング:顧客データをもとにパーソナライズ広告文を自動生成。

- オペレーター業務:チャットボットによる一次対応で、問い合わせ対応コストを削減。

- ゲーム開発:背景やテクスチャをAIが生成し、デザイナーは主要キャラに集中。

著作権問題と法的リスク

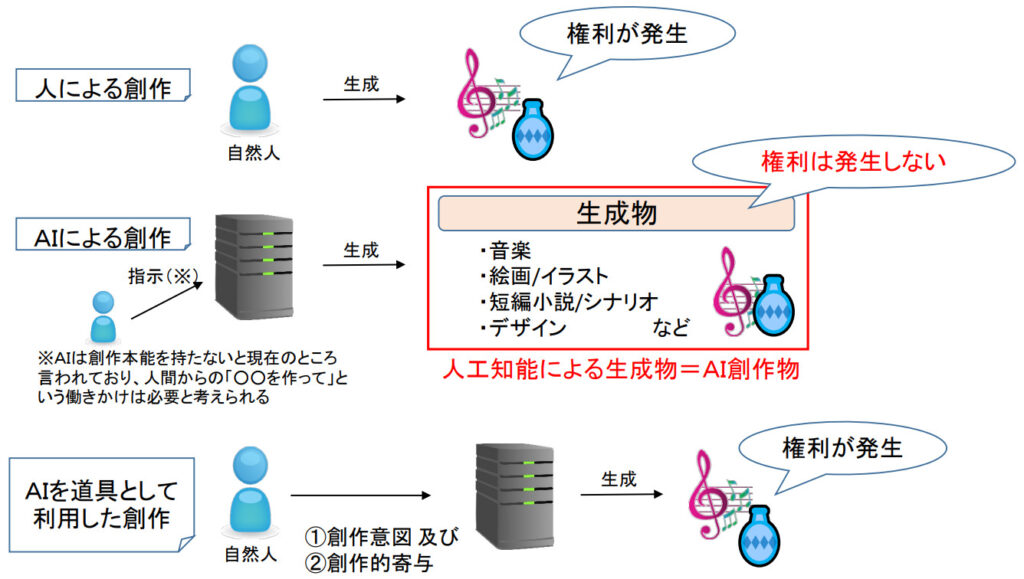

生成AI最大の課題は著作権問題です。AIが既存作品を学習して新しい創作物を出力した場合、その著作権の帰属や侵害リスクは未整備の領域にあります。

日本では「思想や感情を表現する創作意図」や「創作的寄与」が人間側にあるかどうかで著作物か否かを判断します。しかし線引きは曖昧で、訴訟リスクも伴います。実際、著作権侵害が認定されれば10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

そのため、日本ディープラーニング協会(JDLA)の「生成AI利用ガイドライン」を参考に、企業としてのルール策定を進めることが推奨されます。

まとめ:生成AIをビジネスでどう使うべきか

生成AIは、文章・画像・音楽・動画の自動生成を通じて業務効率化・アイデア創出・技術革新をもたらす一方、情報漏洩・品質の不安定さ・責任の所在・著作権リスクといった課題も抱えています。

企業で導入を検討する際は、メリットとリスクを正しく理解し、利用ガイドラインを策定したうえで試験導入から始めるとよいでしょう。適切に活用できれば、生成AIは競争優位性を高める強力な武器となります。